Paris.

PubliéJ’ai découvert Paris par petites touches comme le font les banlieusards. Cette suite de textes décrit mes tentatives d’approche.

Rue Saint Denis.

Nous garons l’Ariane près du Châtelet. C’est La Grande qui conduit car il est le seul à posséder le permis. Je vais sur mes seize ans et m’apprête à découvrir Paris by night. En bons banlieusards en fredaine, nous avons sanglé nos cous trop blancs dans des chemises aux cols raides. Nos costumes du dimanche sont un peu courts mais ça fera l’affaire. La rue Saint Denis zigzague à quelques pas. Gouailleurs et prêts pour le sexe, nous nous glissons de bar en bar, l’oeil allumé par les filles de la nuit qui soupèsent nos actifs. Des amiraux en vadrouille règnent sur les lieux abandonnés à la vinasse et aux Gauloises bleues brouillant le décor. Quelques forts des Halles la ramènent près des zincs luisants de Sauvignon ; des penseurs de carrefour lapent à petites gorgées leurs dix centilitres, car ici il faut faire durer. Sous la lumière jaune, je me laisse embarquer dans des discussions abyssales sur l’utilité d’envoyer des russes sur la lune. Un serveur amidonné, col sali, menace de vomir si Edith ne rentre pas ce soir. Mes copains me tirent dans la rue qui serpente vers Réaumur et, là, je suis aspiré par les putes en démonstration. C’était donc ça. Sous des permanentes de sassafras, elles allument le jeunot, promettent de sucer, de faire oublier maman, et leurs bouches crachent de la fumée.

Les copains s’approchent des créatures de dieu et parlent tarif, des choses de l’ordinaire. Moi, je reste vissé aux cuisses prometteuses, aux nichons débordants, aux robes fendues. Nous sommes à Vientiane, à Tombouctou mais aussi chez Denise, à Pantin. Pendant qu’ils ergotent, je m’appuie contre un mur, vaguement saoul, flanqué d’un mondain moustachu qui tire sur ses gants jaunes. Et la Grande se tourne vers moi : il en a trouvé deux qui donnent sans compter et demandent l’équivalent d’une obole. Je m’approche mais là, devant l’inconnu, le gouffre, je me dégonfle et croasse : non, les mecs, j’ai mal au coeur, je vous attends ici.

Pendant qu’ils fouaillent le corps des superbes, des reines du gaz à tous les étages, je me pose sur le sol et me dis que, finalement, il n’y a pas urgence à devenir un homme.

Montparnasse.

J’ai quinze ans et je rentre à l’Ecole Estienne, située dans le haut du boulevard Blanqui. Ma station de métro est Corvisart. J’ai révisé tout cela avec ma mère qui me lance sans filet dans la capitale.

Mon lever est à 6 heures et mon départ de banlieue fixé à 6h40. Ensommeillé, je me présente sur le quai de gare le premier jour. Celui-ci accueille les forçats du boulot, ceux qui changent trois fois de métro après un trajet ferroviaire interminable. Je démarre tôt car je dois être à 8h pile à l’école. Le train du matin est depuis peu tiré par une locomotive électrique, la vapeur ayant passé la main. Les banquettes sont prévues pour trois personnes et je me pose délicatement en bout de siège pendant qu’à mes côtés, des jeunes femmes trentenaires échangent des potins. Quatre pépères s’installent dans un carré nanti de doubles sièges et posent les bases d’une belote que les arrêts suivants ne troubleront pas : Fontenay, Saint Cyr, Versailles, Viroflay. Un siècle plus tard, nous parvenons à la gare Montparnasse qui est encore plantée sur la place du 18 juin 1940. Je m’égare dans le métro mais la ligne Nation est directe et je trouve finalement mon chemin. A Corvisart, je me hâte vers l’Ecole Estienne, prise d’assaut par des gamins à mon image et de vieux artistes de 18 ans, sanglés dans des costumes de velours noir, écharpes rouges au vent et valises de peintre à la main. Des cartons souillés, telles des toiles de Pollock, se hâtent eux aussi vers le portail.

Je n’ai vu de Paris qu’une gare noire et vaguement solennelle, un métro ferraillant, partiellement aérien, et un boulevard sans âme. Mais c’est le soir que l’automne parisien vient me chercher. L’heure de mon train ne correspond pas à celle de sortie des cours et je tape la semelle au hasard en attendant l’heure. Je gravis la rue d’Odessa sous l’oeil de professionnelles cacochymes et reluque la devanture des cinémas avant de débarquer rue de la Gaieté. Aspiré par un attroupement, je prend place au centre des badauds et contemple, médusé, deux cracheurs de feu torse nu. La bouche pleine d’essence, ils soufflent au ciel leur alcool et leurs poumons. La flamme jaillit dans l’air tiède, ils roulent un peu des mécaniques mais je suis subjugué. L’heure presse. Je repasse devant les prostitués, ne baisse pas les yeux, me propulse dans la gare et rejoins mon wagon surchauffé. J’y retrouve deux femmes du matin, un vieux copain et un animateur du bled. Tous fument comme des pompiers. Je n’en reviens pas. C’est génial, tout est génial. Même Estienne, qui m’inflige un déjeuner obligatoire à la cantine, est formidable. Et tout cela va durer quatre ans.

Quartier Latin.

Je découvre le Quartier Latin par hasard un soir de juin. Un film à voir au Saint André des Arts. Le voleur de bicyclettes ou bien La Strada. Il est tard mais le trottoir brûle, les étudiants discutent aux portes des bistrots. Je descends le Boul Mich’ et prends le boulevard Saint Germain. Devant le restaurant Vagenende, l’Homme au Rat ricane sous le nez des bourgeoises affolées puis je me laisse glisser vers La Hune encore éclairée mais close. Je picore en vitrine le dernier Marcuse, un roman de Pierre Herbart et Kaddish de Ginsberg. Des américains énervés passent devant moi et rentrent au Deux Magots qui propose un ballet de loufiats virevoltants. Et je bifurque par la rue de L’Abbaye pour retrouver à la galerie de peinture des sérigraphies de Guitet. Maintenant, je dégringole devant Le Chai de l’Abbaye, rentre dans les lieux et commande un demi assorti d’un jambon-beurre. Deux poivrots, deux philosophes, discutent des différences fondamentales entre l’homme et la femme. Un poseur à la Bruant lit un recueil de poèmes minimalistes et deux concierges égarées s’esclaffent devant un Côte du Rhône. La moleskine est rouge, l’été craque de toutes parts. Des mots de Giraud me viennent à l’esprit, des photos de Doisneau caracolent devant mon regard épaté. Je rafle mon sandwich et pars vers Buci. Au-delà du carrefour, un goulet sombre se présente à ma droite. Les pavés sont souillés, les boutiques de guingois et, à la sortie du passage, un petit restaurant sert des plats bon marché. Le sol est recouvert de sciure et je me laisse tenter par une frite sans savoir que je reviendrai cycliquement dans ces lieux. Je ne pense pas aux femmes, à la vie qui va, à la réussite, à l’échec. Je me prends le Quartier Latin en pleine figure et c’est énorme. Il reste peu de Boris Vian mais sa trompinette étranglée se faufile dans les impasses. Je pressens, maladroitement, que je suis parvenu au terme d’un voyage.

La rue de l’Odéon grimpe vers le Luxembourg, bien droite, rigoureuse. Je m’attarde un bon moment face à la vitrine de la librairie théâtrale puis me plante devant l’entrée du repaire Renaud-Barrault. Les lieux sont déserts. J’y reviendrai plus tard quand les énervés d’Assas lanceront des rongeurs sur Les Paravents de Genet mais ceci est une autre histoire.

On se bouge.

A 19 ans, La Pagode me tend les bras. J’arrive à y entrainer deux amis et nous apprenons à remonter la rue de Babylone. Nous changeons d’arrondissement pour défricher un nouveau territoire et ça n’est pas rien. Il s’agit d’un temple avec son petit jardin, sa grande salle aux fresques dévolues à une guerre sino-japonaise, ses dorures et ses dragons. Même le plafond est décoré. Cette expédition dans le 7eme arrondissement est vécue comme un pélerinage. Je fantasme sur La dame de Shangaï, avec Rita et Orson, perdus dans un jeu de miroirs, rosebud désuet dans ma mémoire de cinéphile.

Partir, revenir.

J’ai dix ans et ma mère juge qu’elle doit me montrer Paris. Nous habitons encore à Versailles, rue de Noailles et ma grand mère, au dernier moment, décide de se joindre à nous. Le train part de Versailles Rive Droite et doit nous amener à la gare des Invalides. Nous prenons place dans le sixième wagon. En gare de Bécon les Bruyères, des ouvriers sont postés sous la loco d’un train à quai dont ils réparent les avaries. Une erreur de manoeuvre projette notre convoi sur celui en réparation. Notre locomotive grimpe sur l’autre, les premiers wagons se plient, les autres penchent ou versent sur la voie. Le choc est énorme. Ma mère traverse notre voiture telle une fusée et se ramasse des bosses conséquentes, ma grand mère est groggy ; quant à moi je me tire d’affaire sans une égratignure. Des blessés sont encastrés dans le métal mais ceux qui le peuvent se dirigent vers la Pharmacie de la Gare qui soigne en urgence. J’accompagne ma mère qui vient faire panser ses hématomes et, passablement douchés, nous prenons bien plus tard un train pour regagner Versailles. France Soir a fait fort et sa Une est déjà consacrée à notre accident. Trois morts et 80 blessés. Nous déchiffrons le journal dans la gare des Chantiers, plus proche de notre logement. Paris m’est refusée mais au nom de quoi ?

J’aurais pu m’éloigner des trains, et de Paris par la même occasion, mais non. Seul l’avion m’inspire quelque terreur et je repartirai pour la capitale après un détour fâcheux de deux années à Reims.

Olympia.

Marre des Beatles. Trop de costumes, trop de lamé. Trop statiques sur scène. Il me faut les Stones qui commencent à affoler les charts en Grande Bretagne. Ceux-ci, justement, débarquent à l’Olympia du boulevard de la Madeleine. C’est Freddy qui prend les places et, le soir venu, nous nous compressons dans la Simca 1000, abandonnons notre banlieue lointaine, et pénétrons Paname, mon eldorado personnel.

Installés au balcon nous prenons en pleine tête le look qui affole les filles de quinze ans : jeans bien serrés, veste dépareillée et pull ras du cou pour Jagger. Charlie, regard de batracien derrière ses drums et Brian, mods en diable, flanqué d’une guitare blanche. Mick serre dans sa main deux paires de maracas et nous décollons sur les vieux blues revus et corrigés par le son anglais : Can I Get A Witness, Not Fade Away, Carol. A mi-concert, nous sommes debout sur nos fauteuils et après les rappels d’usage nous jaillissons sur le boulevard, possédés et gonflés à bloc. Les flics chargent, les bagnoles flambent, ça hurle. J’ai quinze ans, la Simca est garée à 300 mètres et personne ne pourra contenir cette fureur qui me porte, ivre et enragé, vers le coeur de la ville.

Porno à gogo.

A vingt ans, je prends le chemin du Méry, situé Place de Clichy. Je croise en chemin des goûteurs de crus suspendus au zinc, des dealers fatigués et des érotomanes de salon en attente de chair fraîche. Les deux femmes officiant à la caisse inspirent confiance mais, rendu dans la salle au velours souillé, je pénètre dans les grands fonds du cinéma porno. Un monde aquatique et bruyant communie avec Les suceuses, Plein le cul ou Lily la vicieuse. Des mérous aux yeux fous arpentent l’allée, des couples improbables soupirent entre les rangées et moi-même, scotché à l’image, je me laisse couler dans cette petite mort. Puis me relève au bout de 45 minutes, épuisé, pour aspirer goulûment les gaz de la place qui propose son néon aux naufragés du cul.

Le Musée.

Zozo, notre professeur d’Etudes Documentaires à Estienne a pris l’habitude depuis peu de nous tasser dans un wagon de métro pour nous emmener au musée des Monuments Historiques au Trocadéro. Je reste donc sur la ligne 6, tel un provincial qu’il ne fait pas bon lâcher seul dans la ville-lumière. Au musée, l’opération consiste, pour notre professeur, à larguer ses élèves devant des cariatides esseulées, des frontons de cloîtres où des bas- reliefs charbonneux. Et là, chacun doit reproduire le plus fidèlement possible l’objet exposé. Tout ceci est fort pesant et d’un ennui rarement atteint, mais nous parvenons à fausser compagnie au prof méticuleux pour déserter les lieux par groupes restreints. Le café d’en face nous accueille en compagnie de nos Gauloises bleues, toujours bienvenues.

Mais ma vraie première sortie au musée, je la dois à Cluseau Lanauve, également prof à Estienne, qui décide de nous ouvrir à l’art contemporain (nous sommes en 1964). Direction le Petit Palais qui propose une rétrospective surréaliste. Peu préparé aux musées ainsi qu’aux galeries d’art, j’avance dans les lieux solennels avec timidité. En fin de visite, après avoir démoli le mouvement surréaliste en trois phrases péremptoires, je m’éloigne, content d’avoir passé l’examen sans soucis. Je prends peu à peu l’habitude d’aller seul visiter des expositions. Le plus difficile étant d’ignorer la snobinarde, rarement payée, qui pianote sur son bureau près de l’entrée. Peu à peu, je perds tout complexe et rentre tel un matamore dans les galeries les plus huppées du quartier latin. Je découvre ainsi le mouvement pop et celui de la Figuration Narrative : Télémaque, Monory, Klasen, Fromanger, Le Boul’ch et bien d’autres qui composeront mon univers plastique avec les photographes Eggleston, Shore et Winogrand. Peu à peu, donc, je rentre dans Paris, j’ouvre des portes, pénètre dans des espaces qui m’étaient interdits et fais sauter les limites de mon territoire de banlieusard largué.

Séances de nuit.

Je quitte Estienne et me dirige, carton à dessin en mains, vers La joie de Lire, chez Maspéro. J’y retrouve des amis qui, comme moi, viennent acquérir du Kerouac, du Baudrillard, Le journal de Bolivie du Che. Puis nous passons à la pizzeria voisine pour avaler une Quatre Saisons. Et l’un de nous pose invariablement la question culte : on se fait une toile ? Au Quartier Latin, rue Champollion, nous prenons d’assaut la salle du haut (celle du bas n’existe pas encore) avec son néon caracolant sur les murs et ses lampes-tulipes, héritage des Noctambules. Et là, nous immergeons dans Le Grand Sommeil, plissant les paupières pour essayer de saisir quelque chose à cet imbroglio. Mais, peu importe, Bogart nous fascine : ses tics et son armure de Chevalier Blanc nous en imposent.

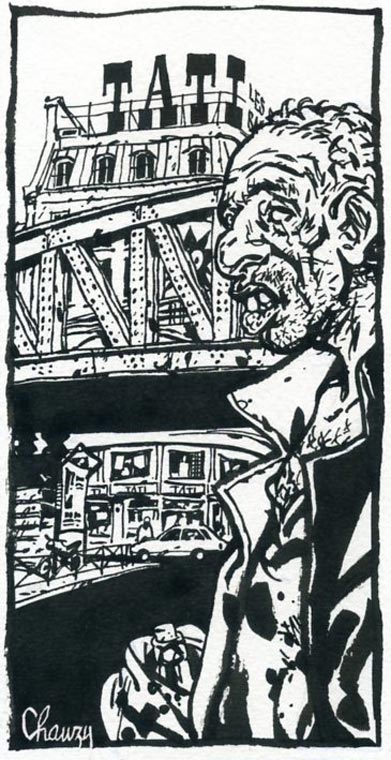

A vingt deux heures, nous jaillissons du cinéma pour attraper la dernière séance du Champo, situé à trente mètres. Je suis fasciné par la réflexion dans le miroir et les dessins de Jacques Tati situés dans le hall. Au Champo, nous sommes dans le repaire de l’Art et Essai qui nous convient parfaitement. Nous avons soif de difficulté et pouvoir parler d’un film maltais abscons nous grandit. Nous prenons place dans les premiers rangs pour visionner, par exemple, Chantons sous la pluie qui ne met pas nos méninges en danger. En fait, nous sommes bon public. Fred Astaire est meilleur danseur, mais Gene Kelly tient la corde car il possède cette gueule d’amerloque qui me fait fantasmer. Ce film est-il fondateur des comédies musicales ? Non, bien sûr. Et nous terminons la nuit à comparer Chantons sous la pluie aux productions aquatiques de Busby Berkeley qui ont la faveur des ainés.

Entrée des artistes.

Une femme qui porte mon nom, Villard, a écrit et publié un livre intitulé Panorama du théâtre américain. Je me prends d’affection pour ce travail et décide que mon exposé de fin d’études sera consacré au théâtre US. Du coup, il me faut approcher in situ les pièces américaines de passage en ville. Je tombe en arrêt un matin devant une affiche du Vieux Colombier proposant Zoo Story d’Edward Albee avec Laurent Terzieff, dont le nom m’est connu, et Michael Lonsdale. A ce jour, je n’ai vu que les oeuvres proposées par le TNP. C’est l’Action Laïque qui nous y convoie en autocar. Brecht m’est sympathique mais Terzieff sur scène, à quelques mètres, c’est quand même autre chose. Je sors du théâtre emballé et pétri d’admiration pour Albee et ses comédiens. Quelque temps plus tard, l’un de mes amis joue le rôle du sergent dans Les Paravents de Genêt, mis en scène par Barrault, à l’Odéon. L’extrême droite rapplique tous les soirs dans la salle, balance des rats sur le public, teste des bombinettes au plâtre, vocalise sur la Marseillaise. J’espère en découdre, évidemment, mais le soir de ma représentation le quartier reste calme. Je fais des pieds et des mains pour que mon copain me procure quelques paravents taggés chaque jour par les acteurs. Il parvient à m’en rapporter et je les colle illico sur les murs de ma chambre de bonne, 67 rue de Prony, dans le 17eme arrondissement. Mais au fil des semaines, ce quartier m’ennuie terriblement et je dors de moins en moins dans ma piaule. Il me faut Paris by night, ses lumières, la Seine, les Grands Boulevards, les bars de Saint Michel, les pizzerias pour étudiants, le Luxembourg, la Coupole, la librairie Tschann à Montparnasse.

J’annule mon sursis, pars au service militaire en Allemagne et me jure de revenir dans cette ville, tel un fils prodigue aguerri par les batailles.